急性期や回復期といった言葉がない時代に、

患者の生活の再建を目指して、

自ら実践してリハビリの新境地を切り開く。

悪戦苦闘の日々を支えたのは医療は

すべからく地域医療であるとの恩師の言葉と

ラグビーで培ったチームマインドだ。

医療人にとって“行動” とは何か。

そして、もひとつのあるべき医療の姿とは何か。

…明日の医療を切り開く“ヒント”にしてみませんか?

百夜百人Story03

チームアプローチの精神

体を張った一か八かの勝負…これまで目の前にある疑問や納得がいかないことに対して、その都度、周りのスタッフとスクラムを組みながら取り組んできました。社会が必要とすることならば「世の中からは見捨てられない」、そんな確信に基づく行動です。医療やリハビリに対する理想やビジョンがあったわけでもありません。臨床の場で湧き上がる、「これはおかしい」「こうしたほうがいいのでは」という疑問が自分を突き動かしてきたのです。振り返ると、今、自分がリハビリに取り組んでいることさえ不思議です。新たな病院を作ったといっても、経営的な才覚があったわけではありません。しかし、ただひとつ挙げるとすれば、ラグビーで培い、身に付けたチームアプローチの精神です。それが自分を助け、行動をあと押しし、一歩ずつ前に進ませてくれたのだと考えています。

地域医療への目覚め

脳神経外科医としてスタートした自分がなぜリハビリ医となったのか、その経緯について全てをお話することはできませんが、原点となるのは入局3年目に赴任した長野県の佐久総合病院での若月俊一先生との出会いでした。「医療というものはすべからく地域医療なんだ。地域抜きの医療など考えられない」との言葉に、大きな衝撃を受けたのです。脳神経外科分野の技術も発展途上で、手術適応や手技も確立されていない時代でした。術後に予期せぬ事態が生じることもあり、歩いて入院してきた患者が寝たきりになるケースもありました。当時から少なからず、完治を目的に、専門性を追及する医療のあり方に違和感を抱いていた私は、そうではない、地域を基盤とし、人間全体を診る医療のあり方に共感し、新たな可能性を感じたのです。なにより、術後に寝たきりになった患者を前に、自分は何かできるのか。リハビリがそうした問題を解決する糸口になるのではないかと考えたのです。

私はこれまでの医学の発達を決して否定するわけではありません。治るべきものはみんな治るようになってきました。ペニシリンやストレプトマイシン、放射線など、医学技術の発達が多くの患者を苦しみから救ってきたのは事実です。ところが、今は、その結果として治りにくい病気ばかりが残ってしまっている。そこに急速な高齢化も加わっている。かつてない経験を迎える状況に対して、医療はどう対応していくのか。私の目にはこれでもか、これでもかと完全治癒を目指している医療の姿しか映ってきません。臓器移植や遺伝子にまでたどり着こうとしている。もちろんそれも必要でしょう。しかし、医療にはそれだけではない、もっと違うアプローチがあってもいいのではないでしょうか。病気になっても、障害が残っても、住み慣れた町や地域で暮らし、人生を全うできるようにサポートする…、そんな医療があってもいい。「地域医療と声高に叫ばれるのは、日本ではあまりに地域を無視した医療がおこなわれていることの裏返しだ」との若月先生の指摘が今もなお私の心に響いてきます。

リハビリへの一歩

リハを通してこれまでとは異なる医療の道を歩む決心を固めた私ですが、当時はリハビリ志向を持つ脳神経外科医などは奇人変人の扱いでした。また、リハビリといっても理学療法室での実践だけで、全体像を描ききれていない。訓練としか呼べないものでした。手当たり次第に独学でリハビリを学ぶことになったわけですが、そうこうするうちに、虎の門病院からリハビリテーションを主とした脳神経外科のポストの誘いがありました。周囲の大反対を押し切り、飛びついて赴任した私ですが、そこで目の当たりにしたのは看護の力でした。付き添いを強いることが暗黙の常識だった時代に、基準看護体制をしき、どんなに手のかかる患者であっても決して家族に頼ることなく看護師が対応していたのです。トイレや入浴はどんどん押し進める。寝たきりや褥瘡の患者などいません。根本にあるのはセルフケアへのサポートであり、患者自身の力を引き出すことによる生活再建でした。そのために、しっかりとした看護体制を基盤として多職種のチームアプローチが行われている。「チームがリハビリの要となる」、学部をまたぎ“全学”でラグビーに取り組んでいた私の血が騒ぎ出しました。

まだ、訪問看護や訪問リハビリテーションなど点数がつかない時代でした。病院には“内緒”で退院患者のフォローアップに取り組んでいきました。するとだんだんとスタッフも加わってくれるようになりました。チームアプローチの大切さを再認識するとともに、急性期から回復期、維持期を通したリハビリテーションの必要性を実感しました。リハビリ医としては暗中模索の毎日でしたが、リハビリ専門医制度の発足などを契機に、リハビリを日本の医療の中で定着させるにはどうしたらいいかを、自分なりに考えるようになっていきました。虎の門病院は国家公務員共済病院であり、現実の日本の病院の実態や事情とはかけ離れたところがあります。「ぬるま湯的なところで考えるだけでいいのだろうか」、新たな疑問が湧き上がってきたのです。

自律したリハビリ、近森病院

「特別なところではない」「地域に立脚したリハを行いたい」、その思いで扉を叩いたのが高知県の近森病院でした。高知の駅前に本院となる急性期病院があり、現在の近森正幸先生が二代目の理事長に就任したときです。新たな病院づくりを模索していたときでもありました。地域に根付いた環境、民間による経営体制、都市型システム、新規を受け入れるしがらみのない土壌、条件は揃っています。ここに新たなリハビリテーション・システムを構築することが、日本の医療界にリハビリを普遍化させる起爆剤となるのではないか。無我夢中の悪戦苦闘の日々を費やして、本院の横に近森リハビリテーション病院を完成させたのは、3年半に渡る準備期間の後でした。

いま思えばずいぶんと思い切ったことも行いました。看護体制の変更から、医師を頂点としたピラミッド型組織の否定、多職種による徹底したチームアプローチなど、その実現のためには組織運営形態の改革も必要です。しかし、1分1秒を争う急性期医療の現場と、もっと長いスパンで治療を考えていくリハでは馴染まない部分があるのも確かです。急性期病院の中にリハ病棟が“置かれている”状況では何も変わらない。リハ専門の新たな病院という組織を作る必要があったのです。「われわれの業務はサービス業である。徹底したチームアプローチで患者の一日も早い生活復帰を実現させる。その成果として正当な報酬を得る」、自律した組織を目指して、全員が同じ理念と使命を持って現場に臨んでいきました。急性期や回復期、維持期という言葉さえなかった時代です。当初は全くの赤字体質でしたが、各地で芽生え始めた試みは行政にも届き始めていました。開院から4年後の診療報酬改定でリハ総合承認施設が認められてからは黒字に転換していきました。多くのスタッフと一緒に体を張って組んだスクラムが生んだトライでした。

リハビリの追い風

リハビリの追い風が少しずつ吹き始めました。各地域との連携や行政へのアピールを行いました。そこでふと気付くと、東京だけが取り残されている状況がありました。土地や建物、人件費など、地方とは比べ物にならないお金がかかる。その理由で手が付けられていない。新たな疑問の誕生です。「東京でできることがわかれば、地方でできる証明になるのではないか」、これまでの成功を特殊なものではなく普遍化しなければならない。今、初台リハビリテーション病院では、リハビリを病院と在宅という2つの柱で取り組んでいます。なかでも在宅はチームアプローチを新たに実践する場として力を入れています。在宅総合ケアセンターはその取り組みのひとつで、普段は顔を合わせる機会が少ない在宅の多職種が、ひとつ屋根の下で、いつでもテーブルを囲んでディスカッションできる。一人や少人数になりがちな在宅だからこそ、より密度の濃いコミュニケーションができる場が必要だからです。当院のスタッフにも病院と在宅の両方を必ず経験してもらっています。

それぞれがお互いを「さん」付けで呼びあう

One for All. All for One

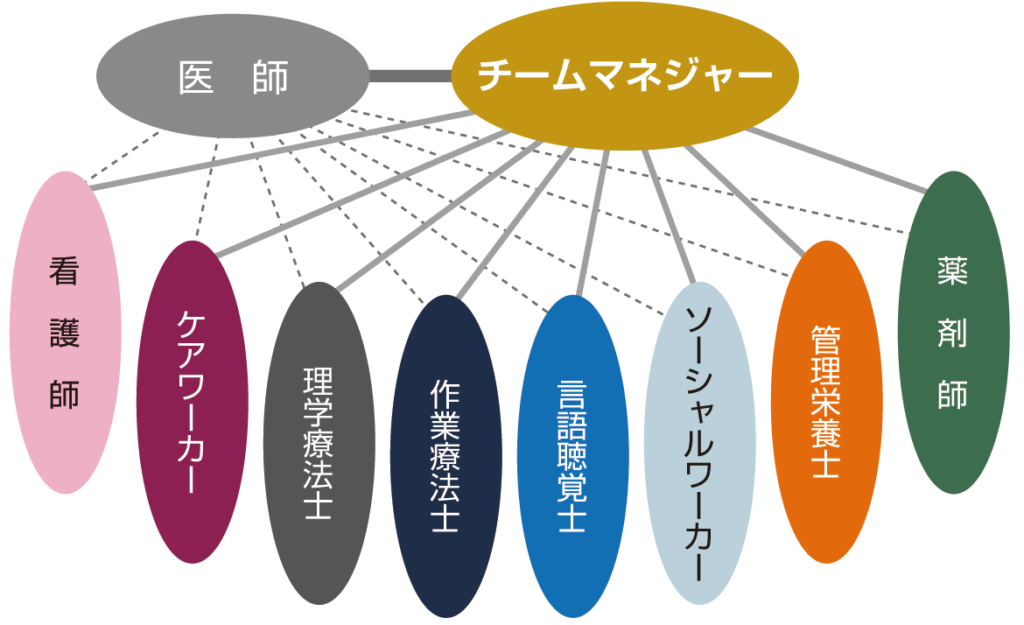

リハマインドという言葉がありますが、私はそれはラグビーマインドにも通ずると考えています。ラグビーで言う「One for All. All for One」の精神は、これまで私たちが取り組んできたリハビリ・システムを実現するには不可欠のものです。スタッフの一人ひとりが、医師に依存することなく、自ら考え、実践し、スクラムを組み、チーム力を高める。チーム全員で、患者の生活に寄り添い、サポートする。そこに特別な職種のスーパースターは必要ありません。ですから、チームのリーダーはどんな職種でもいい。医師ではなく、看護師やPT、OT、ST、MSWでいいのです。これをあるスタッフは“医療の民主化”と呼びましたが、そんな大層なことでもなく、実際に私たちが実践していることです。

気がつくと私たちの病院や施設、スタッフの間には「こうしたら」という疑問や想いを、チームで共有し、行動に移す“風”がいつも吹いているようになりました。そんな風に乗って、さらなるリハビリの志を抱いた人間が各地に飛び出して行きます。私はそれでいいと思います。この場は志しを抱いた人間が学び、育ち、最前線に飛び出す航空母艦であればいい。それこそがこれからの医療を担う世代へ残せるものだと思います。

掲載記事の内容は2012年12月の取材時のものです。

石川 誠

医療法人社団 輝生会 理事長

回復期リハビリテーション病棟協会 会長

Makoto Ishikawa 1973年 群馬大学医学部卒業。同大医学部脳神経外科入局。75年 佐久総合病院脳神経外科医員。77年 群馬大学医学部脳神経外科助手。78年 虎の門病院脳神経外科医員・同分院リハビリテーション科医員。86年 近森病院リハビリテーション科科長。89年 近森リハビリテーション病院院長。 97年 近森リハビリテーション科科長(医療法人近森会リハビリテーション担当常務理事)。 02年 初台リハビリテーション病院院長・理事長。

日本リハビリテーション病院・施設協会顧問、回復期リハビリテーション病棟協会会長。日本リハビリテーション医学会理事。

初台リハビリテーション病院での取材中の出来事でしたが、どこからともなくパンの香ばしい匂いが漂ってきました。匂いの先を探す私の様子を察した石川先生がこう言われました。「焼きたてのパンの匂い、良いでしょう」「病室にこんな匂いがあったら、患者さんも元気になるはず」と。

何と、患者優先の発想から、各病棟に立派な厨房を設置して焼きたてのパンを提供しているというのです。採算が取れないのは承知の上です。初めに患者中心の医療ありきで、理想の医療をどんどん実践して行かれるのです。

9年ほど前でしたが、そのときの石川先生の笑顔が忘れられません。理想を追求する姿を学ばせていただきました。それは私だけではなく、石川先生とのご縁をいただいた多くの医療人に飛び火したはずです。ありがとうございました。

ご冥福をお祈りいたします。

みんなで みんなが 健康になる 【研究所(Lab)】所長

秋山 和宏